2023年度 子ども工芸教室「奈良墨による書と奈良団扇作り」【小学4~6年生】開催報告

※ 8月26日(土)に開催します小学1年生から3年生対象の「奈良墨による書と奈良団扇作り」は募集中です。←クリックで募集ページにリンク

(写真)奈良団扇の歴史や技法を紹介する、講師の池田含香堂 六代目当主池田匡志さん。

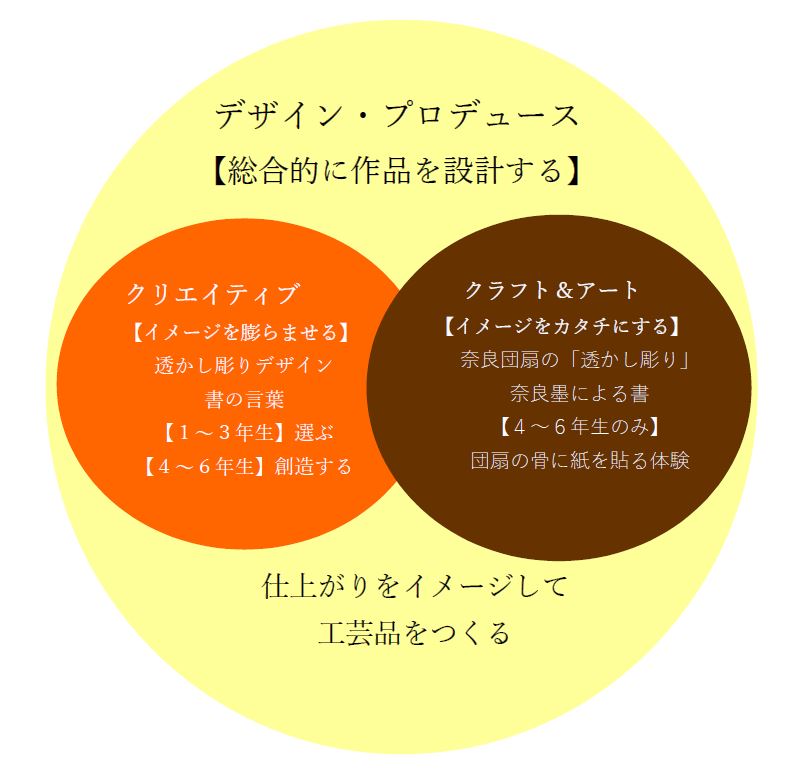

なら工藝館で、7月29日に開催しました、4~6年生を対象の「奈良墨による書と奈良団扇作り」は、工芸品作りを通じて、「作品を総合的に設計(デザイン・プロデュース)」することを目的とした体験教室です。

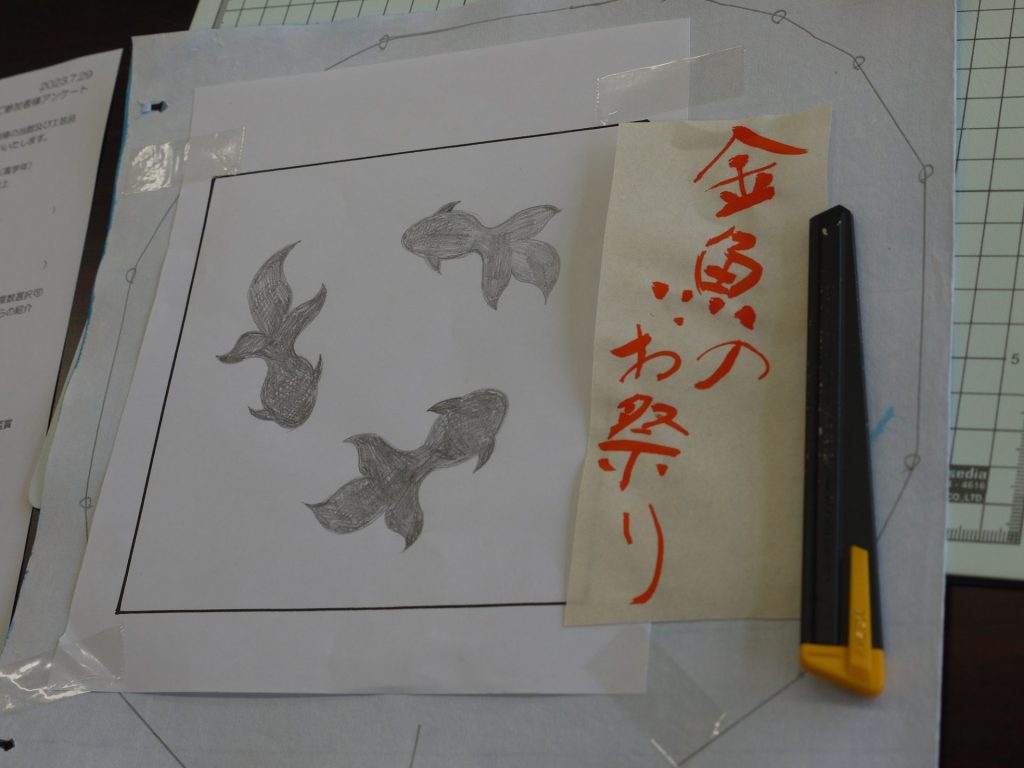

奈良団扇の特徴的な技巧である「透かし彫り」のデザイン(絵やイラストなど)と、奈良墨と奈良筆を使って書く言葉(単語または20文字までの文章や俳句など)を、団扇をキャンパスに見立てて自由な発想で組み合わせ、お子さまによる世界に一つのオリジナル奈良団扇ができあがるまでを紹介します。

<クリエイティブ(お子さまが完成品のイメージを膨らませて創造する)>

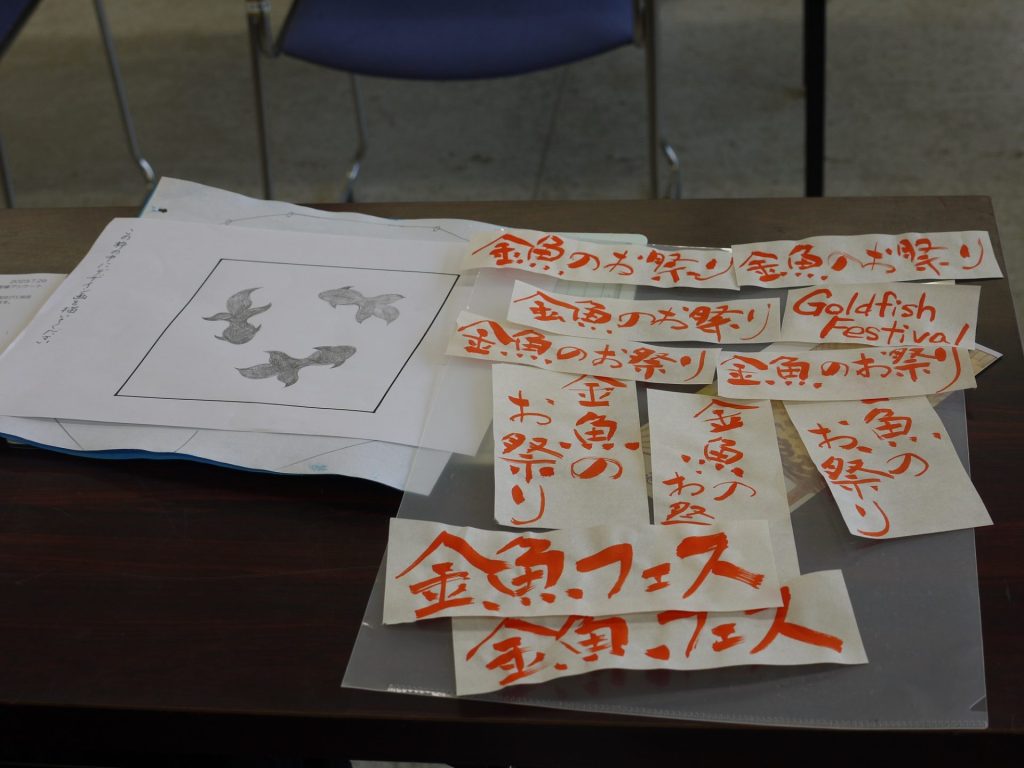

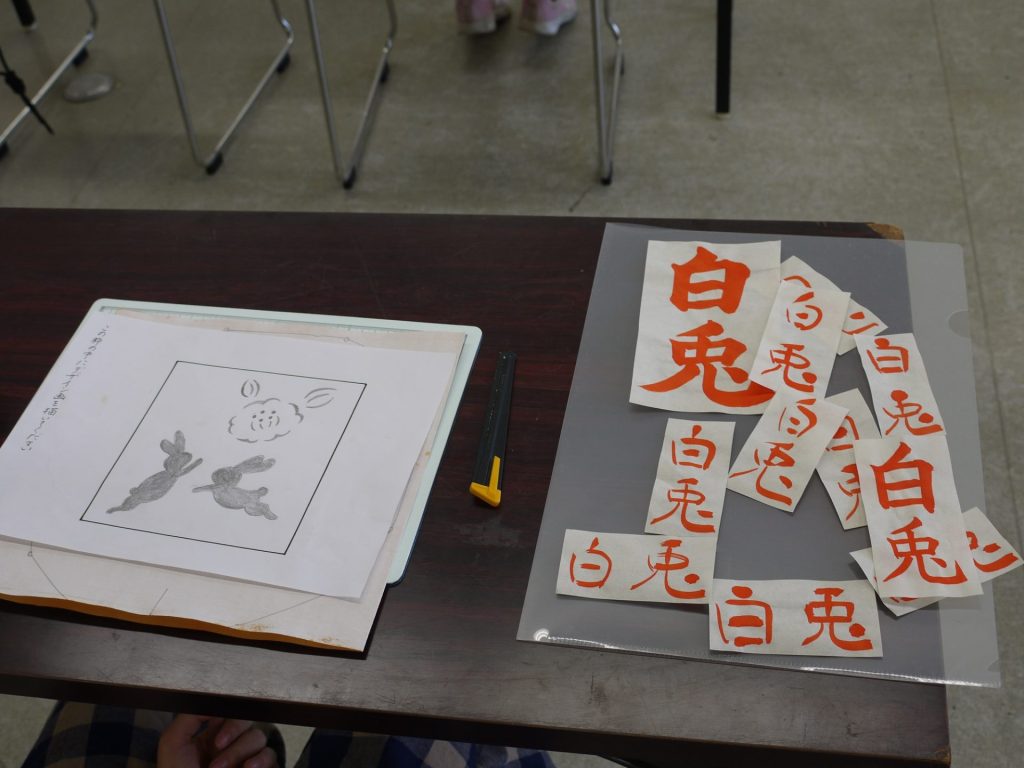

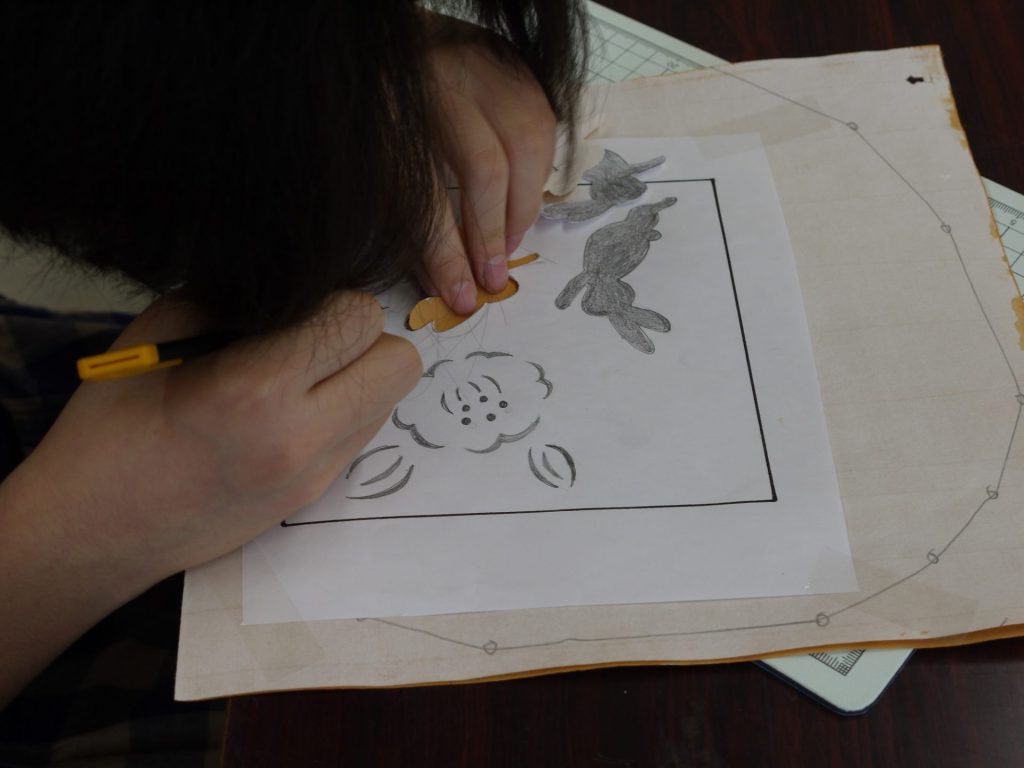

体験に先立って、お子さまが奈良団扇に「透かし彫り」したいデザインと書の文字を、当館でお預かりしました。

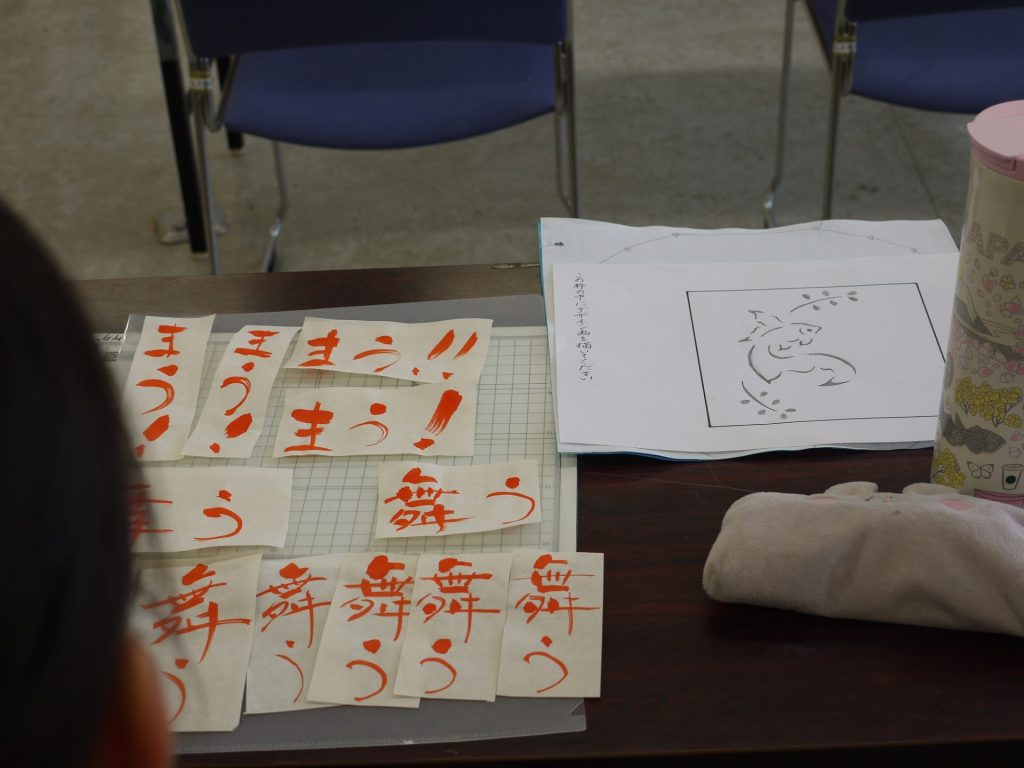

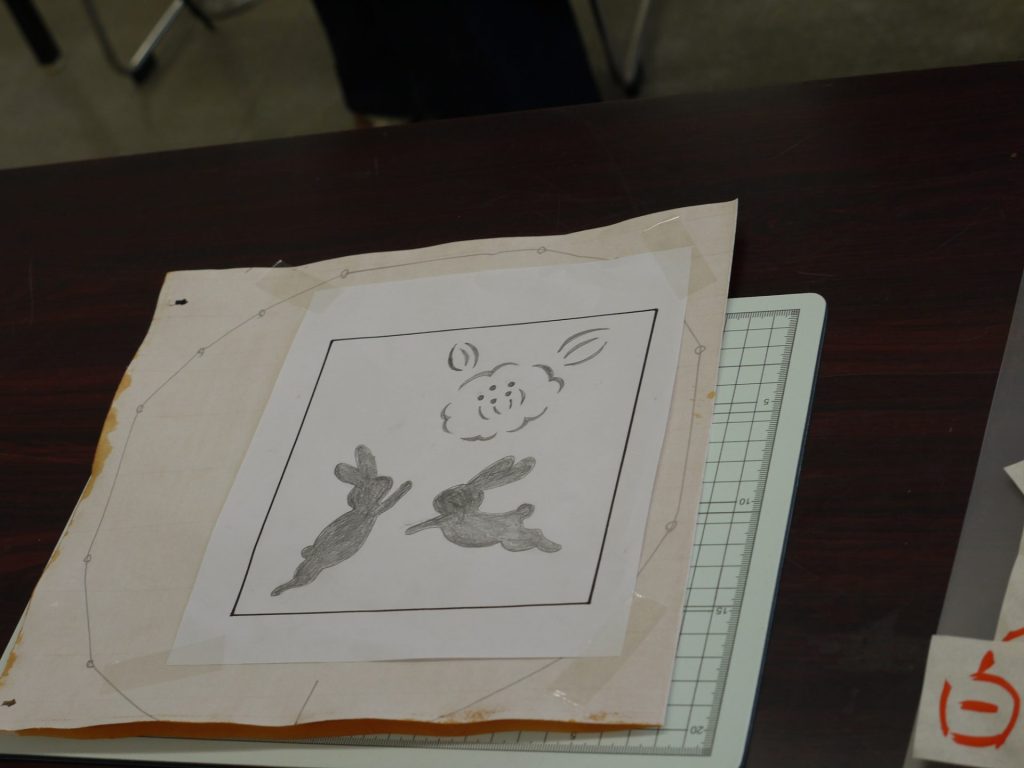

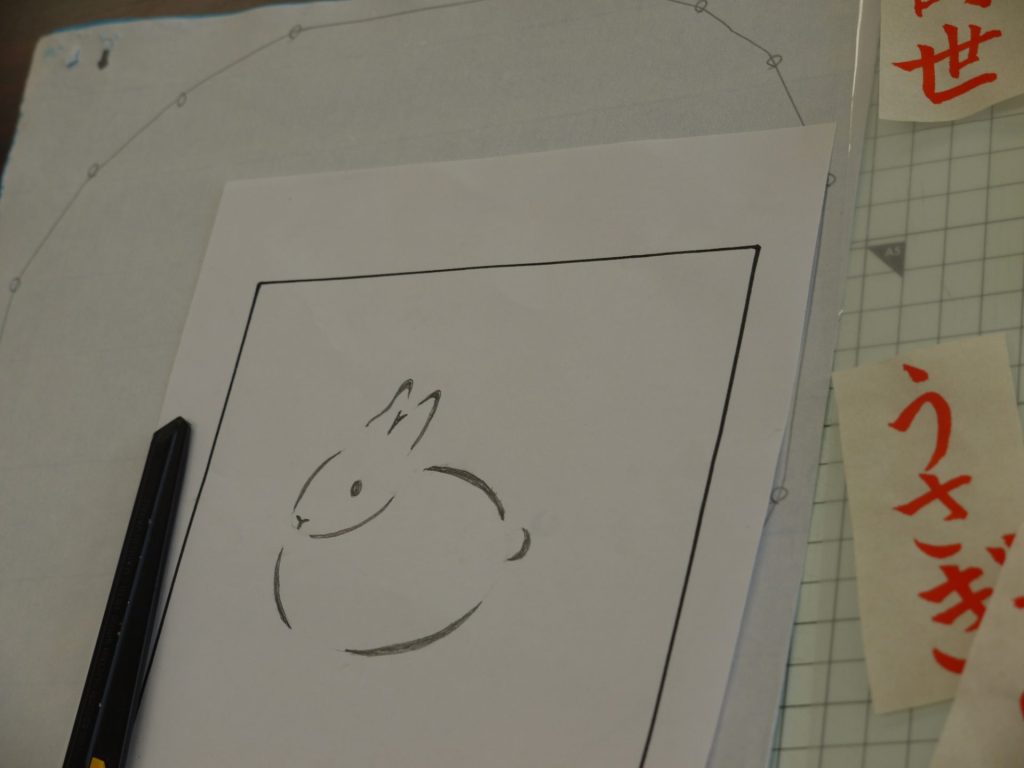

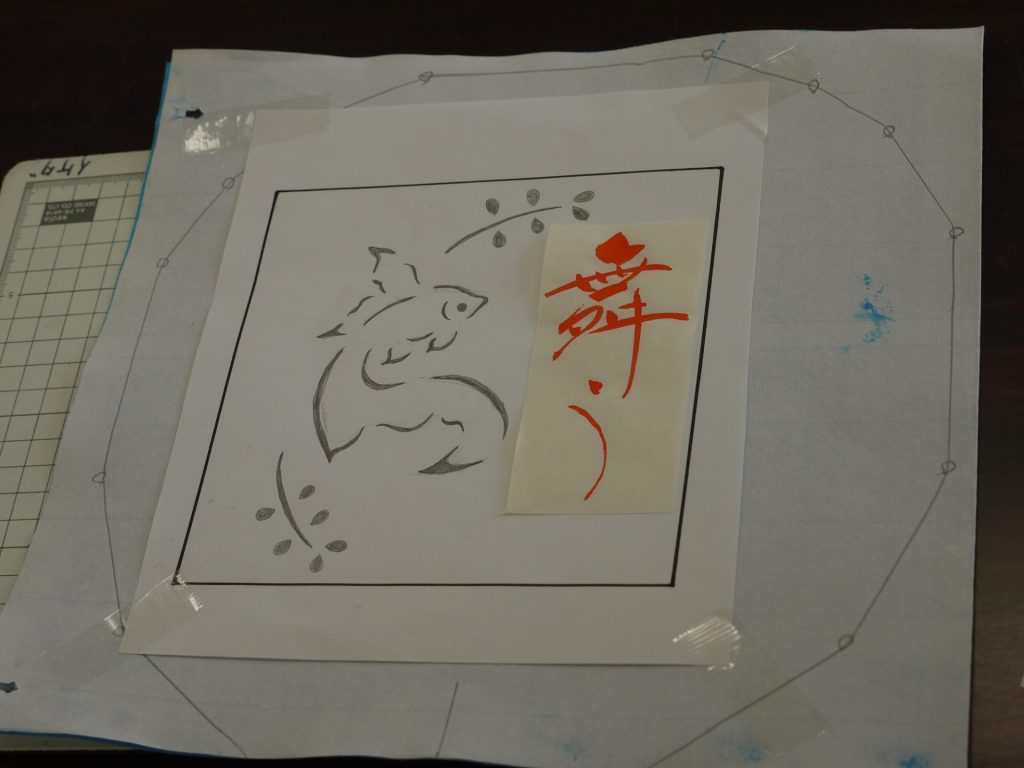

~お子さまのデザイン~

<クラフト&アート(工芸作家や書道家と一緒にお子さまのイメージをカタチにする)>

教室開催までに、講師の池田さんには、お子さまのデザインをもとに、「透かし彫り」の下絵を作成いただきました。書道家 川代健次郎さんには、お子さまが書きたい「言葉」の手本を、様々な書体や大きさで作成いただきました。

いよいよ、体験当日です。

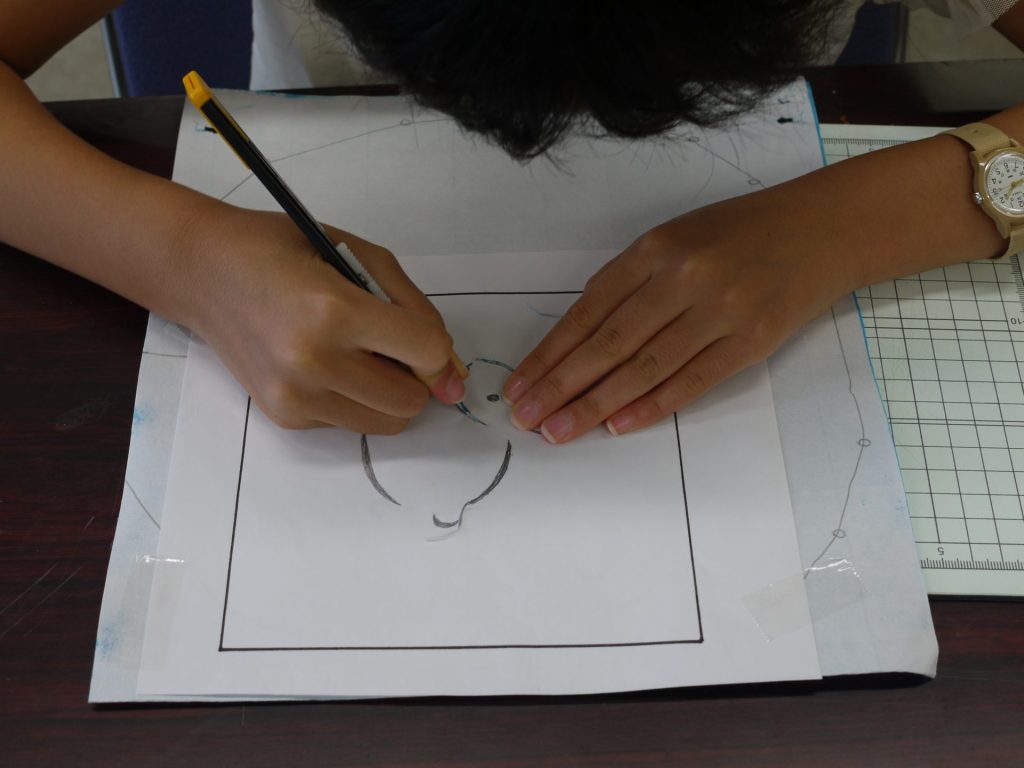

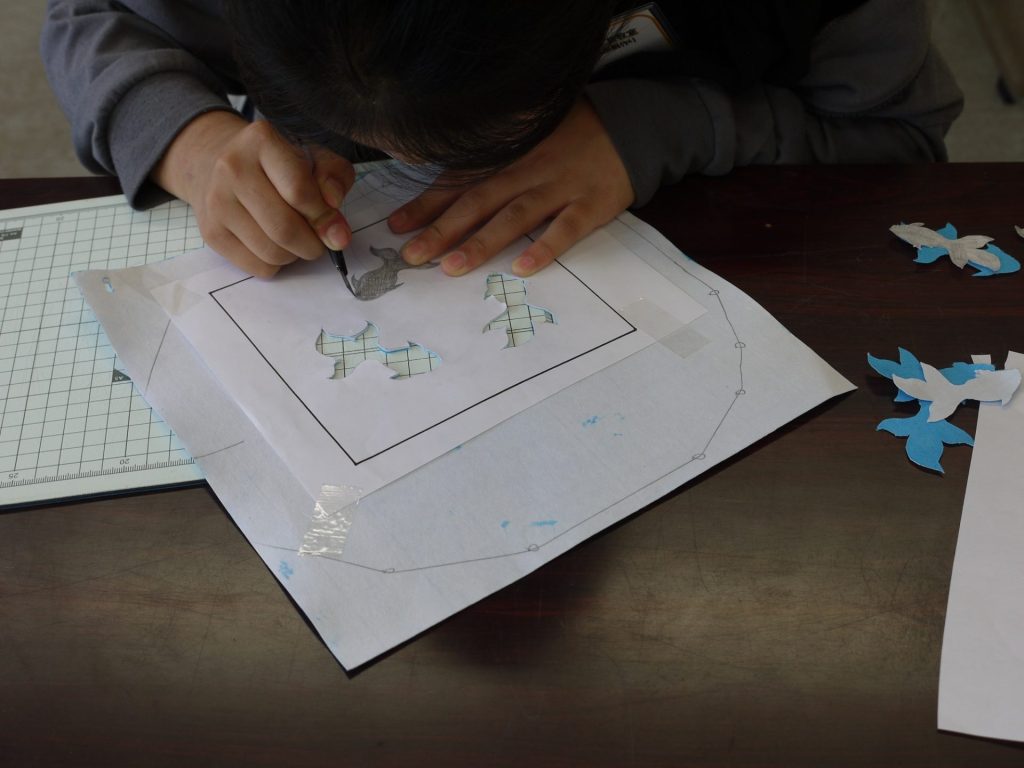

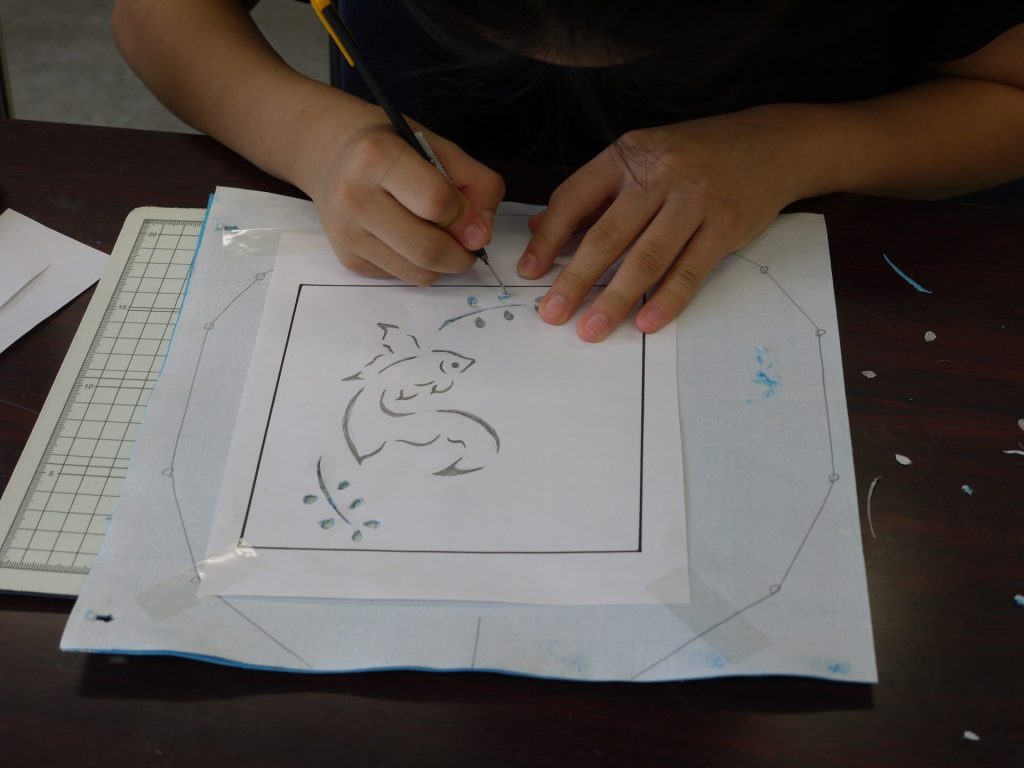

はじめに、池田さんから「仕上がりをイメージしながら、書とのバランスを考えて、下絵の位置を決めましょう」とお話がありました。

参加されたお子さまは、下絵と書を奈良団扇にどのようにレイアウトすれば、素敵になるかを懸命に考えて、配置を決めました。

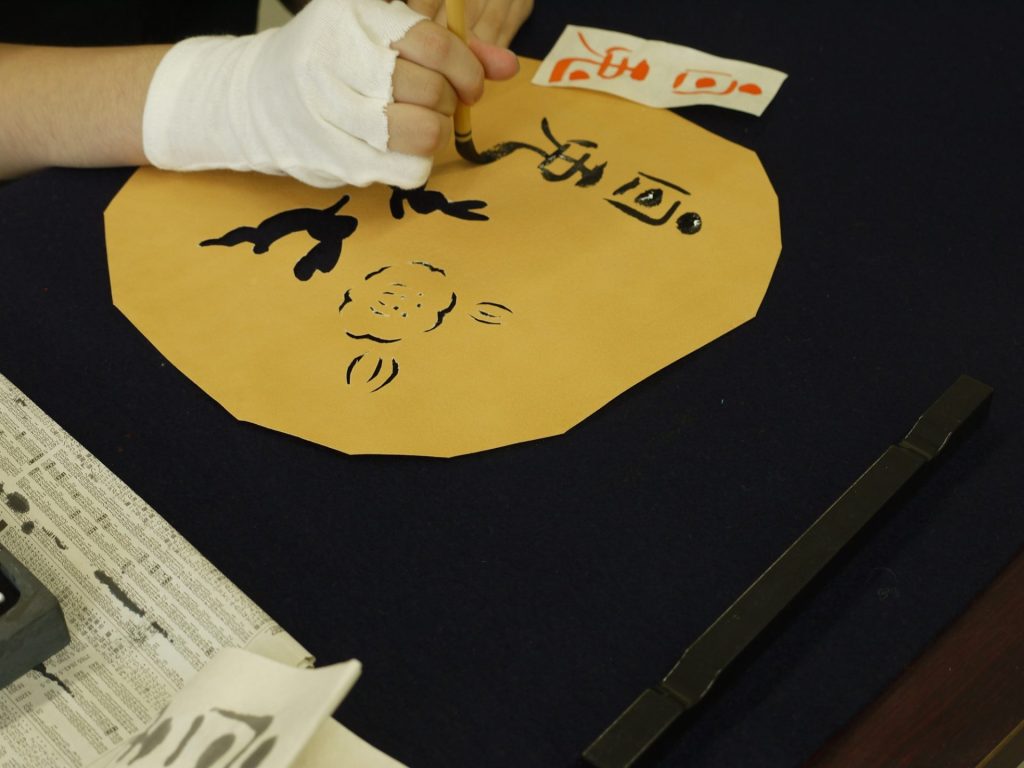

レイアウトが決まれば、下絵にそって、伝統的な技法「透かし彫り」をスタート。

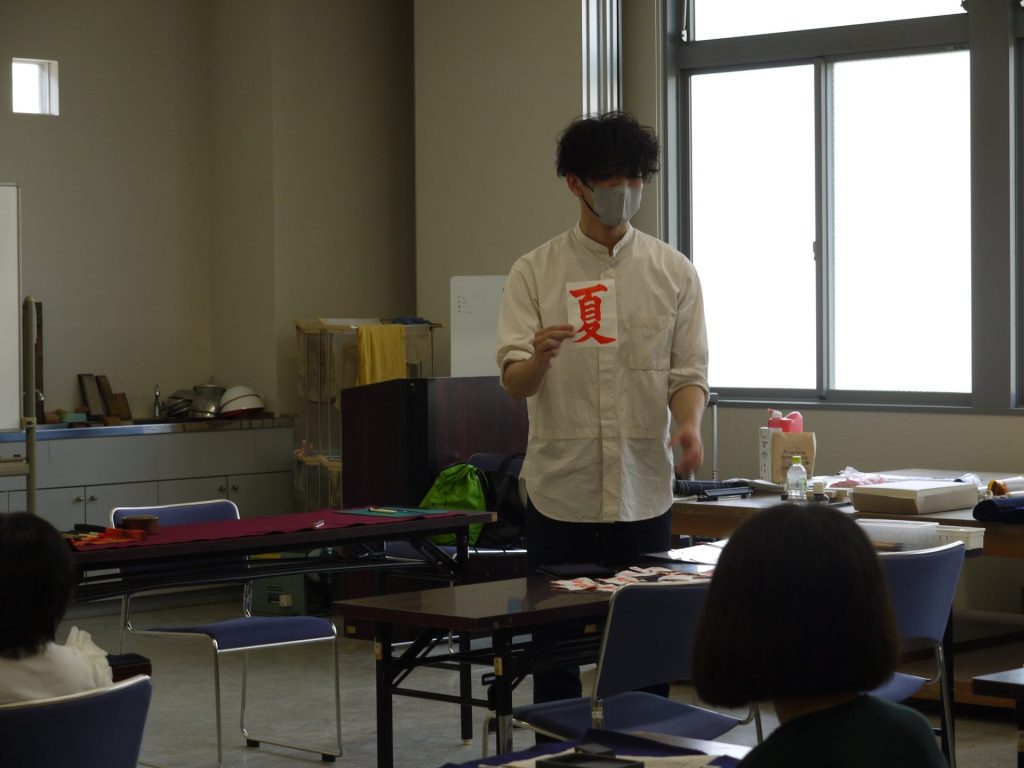

続いて、書道家 川代健次郎さんから、奈良の伝統工芸「奈良墨」と「奈良筆」、さらには書道の歴史についてお話いただきました。

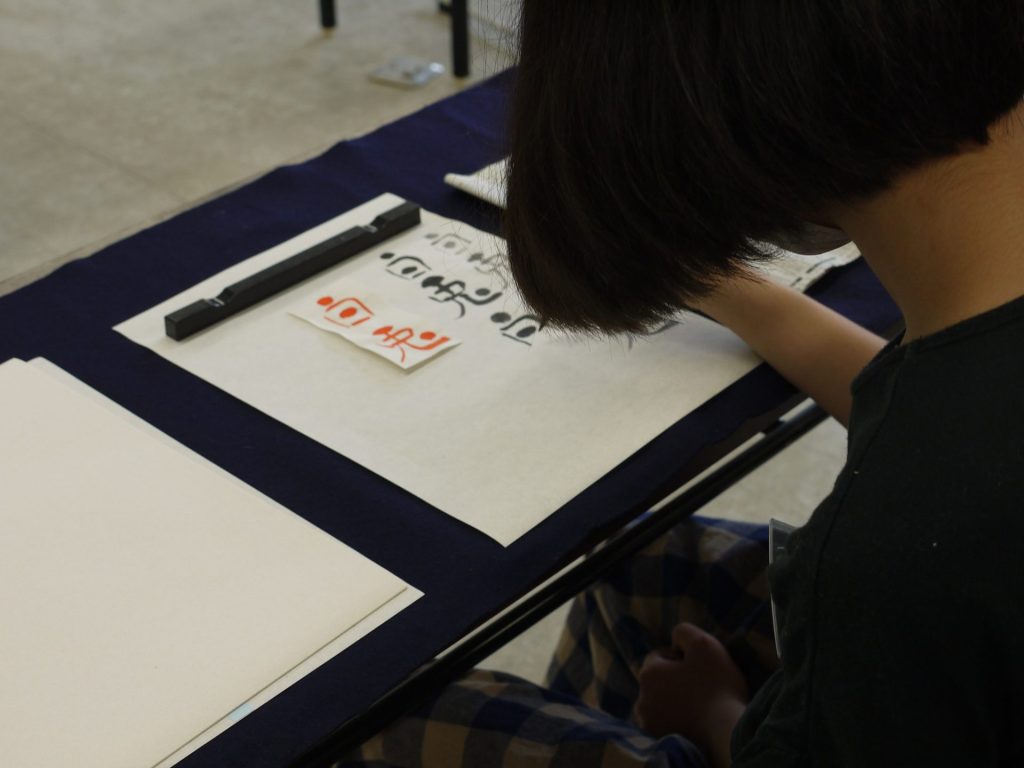

イメージに近い書体や文字の大きさが決まったら、硯に奈良墨で墨を刷り、奈良筆で半紙に繰り返し練習しました。

清書できる自信がついたら、団扇に貼る和紙に”渾身の一筆”。

墨が乾くのを待って、団扇の骨に「透かし彫り」と書をデザインした紙を張りました。

池田さんの仕上げを心待ちにして、工芸教室を終了しました。

~完成した奈良団扇の作品~ ※ 一部をご紹介します。