STORY 1

なら工藝館で触れる

なら工藝歳時記

日本の伝統工芸の原点を知る・学ぶ

平城京に都が置かれた奈良時代。

奈良時代には遣唐使(けんとうし)や外国からの使節(しせつ)によって、遠くはペルシャ・インド・中国をはじめとするアジアの国々から、書物や薬品・服飾などの様々な文物が持ち込まれ、日本文化の発展に大きく貢献をしました。

奈良に届いた技術の数々は、新たな工夫や創造が加わり、さまざまな形に洗練され、日本各地へと伝わっていったのです。伝わった技術はその地の素材と融合しながら独自の文化・文明として開化しました。今を生きる私たちに守り伝えられてきた美しいものである“工芸”の原点はすべて奈良にあります。

「なら工藝館」では、1300年以上の悠久の時とともに培(つちか)われてきた技術と、その進化した姿をお伝えしてまいります。

永い歴史に育てられた奈良工芸の伝統と魅力の一端に「なら工藝館」で触れてください。

春 | 2月〜4月

東大寺のお水取りが終わる頃、奈良に春がやってきます。

風格ある『奈良漆(うるし)』の什器(じゅうき)や調度品は、お水取りの厳しい行法(ぎょうほう)にも華を添え、練行衆(れんぎょうしゅう)と呼ばれる心身を清めた僧たちを見守ってきました。

この行法が始まったのは、大仏開眼(だいぶつかいげん)と同じ752年(天平勝宝(てんぴょうしょうほう)四年)

異国情緒(いこくじょうちょ)豊かな伎楽(ぎがく)が奉納されたといわれています。

今ではインテリアとしても評価の高い『奈良古楽面(ならこがくめん)』の源流も伎楽面にあるといえるでしょう。

奈良漆器

奈良時代にシルクロードを経て奈良に伝わった器物には、漆で絵を描いたもの、螺鈿(らでん)・金銀平脱(きんぎんへいだつ)・平文(ひょうもん)など多種多様な技法を自由に駆使した漆芸品(しつげいひん)が多くありました。奈良が日本の漆器発祥の地と呼ばれる所以(ゆえん)です。中世には社寺に所属し、建造物の塗師(ぬし)を勤めるとともに漆器も造る塗師・漆屋座(ぬしやざ)が登場します。現在の奈良漆器は、夜光貝(やこうがい)など、光沢の美しい貝を貼り付けて漆を塗り重ね研ぐ「螺鈿」という技法が特徴です。器や調度品はもちろん、箸などのカトラリーやアクセサリーなど様々なものが漆器の手法で作られています。

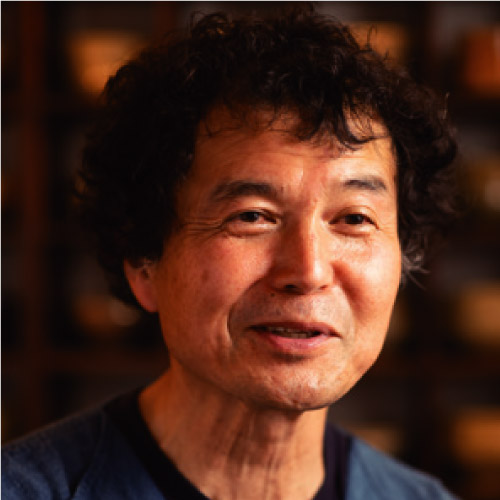

山本 哲 | Yamamoto Satoshi

「奈良漆器は、木地に漆を塗る塗立(ぬりたて)で終わらず、油分を含まない漆を重ね、砥粉などで研ぎだす蝋色(ろいろ)塗をするのも特徴なんですよ。一般的な漆器の十倍は手間がかかっています。その分高価ですが、漆器は意外なほど丈夫。もっと気軽に使ってほしいですね」と山本さん。特にアイスクリームや日本酒は格別の味わいになるそうです。

奈良古楽面

古楽面とは、舞楽(ぶがく)・伎楽(ぎがく)に使われてきた面を精巧に模したものです。飛鳥時代に仏教とともに日本に伝わった舞楽・伎楽では、当初からさまざまな楽面(がくめん)が使われ、正倉院宝物にも奈良時代の楽面があります。古くはすっぽりと頭にかぶって使うものが多く、次第に顔前面だけにつけるものが登場し、能・狂言の面にも影響を与えました。第二次世界大戦後は、これらの面全般が、装飾用に模造されるようになり、工芸品として全国の百貨店などでも扱われるようになりました。現在も社寺などでさかんに舞楽・伎楽が演じられる奈良では、能・狂言に使う木彫の面も含め、実際に使うことができる楽面を制作する作家も活躍しています。

中坊 竜堂 | Nakabo Ryudou

「可能な限り、本物に近い面を作りたい。博物館などで本物を見るのはもちろん、細かい点は書物などで確認します」と話す中坊さんは、この道60年。工房には、奈良時代の大仏開眼(だいぶつかいげん)に使われた伎楽面、いまも社寺で奉納されることが多い蘭陵王(らんりょうおう)の面などがずらりと並んでいました。能や狂言で実際につける面も手掛けているそうです。

夏 | 5月〜7月

奈良盆地の夏は蒸し暑い日が続きます。

人々は涼を招くために様々な技術を生み出してきました。

和紙に施されたすかし彫り模様が美しい『奈良団扇(うちわ)』

繊細な造りに職人の技を感じます。

柔らかな風は心地よく、浴衣(ゆかた)姿にも華を添えます。

ならまちを歩けば、風情ある町屋の玄関には至極(しごく)の麻で紡がれた『奈良晒(ざらし)』の暖簾(のれん)や、軒に吊られた風鈴が涼しげに揺れ、なつかしい日本の風景に出会えます。

奈良団扇

奈良団扇は美しく染めた和紙に繊細に施されたすかし彫りが特色です。絵柄には天平(てんぴょう)模様や鹿・藤の花・万葉歌など奈良らしいものが多く取り上げられています。奈良時代、春日大社の神官の手内職として作られた渋団扇(しぶうちわ)が起源とされます。その後、次第に洗練されていき、江戸時代中頃には現在のような形の団扇となったと言われています。見た目が美しいのはもちろんのこと、実用性も高い理由は和紙を張る穂が70本もあるためです。軽く扇ぐだけでよくしなり、よい風が起こります。明治頃までは奈良市内に数件の団扇店がありました。

池田 匡志 | Ikeda Tadashi

今では一軒しかない奈良団扇専門店の若き六代目当主の池田さんは、冬場に紙染めと骨作り、春から夏にかけて彫りと仕上げを家族の助けも借りながらこなすそうです。

伝統的な色柄の団扇を造るだけでなく、「毎年秋にはオリジナル作品に挑戦します。伝統を守るだけでなく、奈良団扇の新しい魅力を未来へ受け継いでいけたら」と真摯(しんし)な表情が印象的でした。

奈良晒

奈良晒(ならざらし)とは麻織物のことです。大麻糸を約1ヶ月かけて丁寧に織り上げられた麻布を清流に晒し、真白く仕上げます。僧侶や神官の衣服として古くから使われていました。安土桃山時代に清須美源四郎(きよすみげんしろう)という人が、従来の晒法の改良に成功し、にわかに盛んになったといわれています。製法が改良されて以降、武士の裃(かみしも)や夏の単衣ものとして販路が広がりました。江戸幕府にも納められ、徳川家康は御用品として、製造販売を掌握統制(しょうあくとうせい)する制度を作ったほどでした。現在は、茶道に使う茶巾(ちゃきん)のほか、のれん、ふきんなど日常使いできる製品も人気です。

岡井 孝憲 | Okai Takanori

「奈良晒は撚(よ)りをかけた麻糸を縦糸に、撚りをかけない麻糸を横糸に織り上げます」と、大和機(やまとばた)を動かしながら、岡井さん(奈良県伝統工芸士)が教えてくれました。「この独特の織り方が、奈良晒の光沢としなやかな風合い、優れた吸水撥水性を生むんです」と言います。茶道の茶巾以外の小物や反物などは、水に晒さずに麻本来の生成(きな)り色を生かすことが増えています。

秋 | 8月〜10月

秋の正倉院展(しょうそういんてん)は奈良の風物詩。

シルクロードからもたらされた1万件にも及ぶ宝物が、正倉院で1260年以上も守り伝えられてきました。

かつて大仏開眼の際に用いられた筆、写経に使われた墨が、『奈良筆(ならふで)』や『奈良墨(ならすみ)』を生み出す土壌(どじょう)を育んだのでしょう。

正倉院宝物の色使いや文様は、今も奈良で創り出される工芸にインスピレーションを与え続けています。

奈良筆

奈良筆のルーツは、弘法大師空海が唐から伝えた巻筆(まきふで)にあるとされます。大和国今井の酒井名清川(坂名井清川という説もあり)に作らせ、嵯峨天皇と皇太子に献上したと言われています。この清川の子孫が今井で毛筆製造に従事しましたが、次第にその中心は墨の産地で寺院などの需要の多い奈良へ移行し、発達しました。江戸元禄期からは強弱の毛を組み合わせ、糊で固める無心筆(むしんふで)・水筆(みずふで)へと移行していきました。高級筆を中心に製造する奈良は、広島・愛知・仙台・新潟などと並ぶ筆の主産地のひとつです。なお、奈良筆は経済産業大臣認定の伝統的工芸品指定を受けています。

松谷 文夫 | Matsutani Fumio

「奈良筆の工程はすべて手作業です」と筆作り40余年という松谷さん(伝統工芸士)は、誇らしそうな表情で語ります。「奈良筆では、山羊、馬、鹿の毛を合わせることが多いです」と話しながら、役割によって違う長さに切り揃えた毛の束を薄く広げては混ぜ合わせていく松谷さん。この「練り混ぜ」と呼ばれる工程が、筆の見た目だけでなく書き味も左右します。

奈良墨

墨には松脂を燃やして造る「松烟墨(しょうえんぼく)」と、菜種や胡麻(ごま)・桐の油を燃やして造る「油煙墨(ゆえんぼく)」とがあります。南都油煙墨と呼ばれたいわゆる奈良墨は、遣唐使として唐へ行った空海が、筆とともにその製法を持ち帰り、興福寺二諦坊(にていぼう)で造ったのが始まりとされています。一方の松烟墨の方は、油煙墨より遅い平安時代の終わり頃に紀州や近江で作られるようになりましたが鎌倉時代に途絶えました。安土桃山時代以降、奈良の墨の評判が全国的に高くなっていき、製墨所が相次いで誕生しました。現在も奈良墨は、全国シェア90%を誇り、経済産業大臣認定の伝統的工芸品指定を受けています。

松田 英治[左]/ 西岡 淳仁[右] | Matsuda Eiji / Nishioka Atsuhito

奈良墨は、原料の膠(にかわ)が暑さで腐りやすいため、毎年10月~4月に製造します。書はもちろん水墨画にも使われ、昔から「黒に七色あり」と言われてきました。型入れ職人である西岡さんと松田さんは、「奈良墨はその美しさが特徴です」と声を揃えます。煤、膠液、香料を混ぜ、餅のようになった墨玉(すみだま)を、熟練の技で手もみ、足ねりすることで、硯(すずり)で磨った面にも艶(つや)が宿る奈良墨が出来上がるのです。

冬 | 11月〜1月

空気が凛(りん)とはりつめる奈良の冬。

ほのかな赤みを帯びた地色の『赤膚焼(あかはだやき)』には、愛らしい奈良絵が多く描かれ、手に伝わる器の温もりに癒(いや)されます。

奈良の1年を締めくくる春日若宮おん祭(まつり)を彩るのも、奈良の地で培われてきた様々な工芸品の粋です。

とりわけ大宿所祭(おおしょくしょさい)で供えられる盃台(さかずきだい)を飾る『一刀彫(いっとうぼり)』は、面で構成される奈良人形ならではの表情が、見る者の目を引きます。

赤膚焼

良質な陶土(とうど)が産出する西の京丘陵(きゅうりょう)一帯は、古代から土器・火鉢などの制作が盛んに行われる窯業地(ようぎょうち)でした。茶の湯がおこると土風炉(つちぶろ)が作られるようになり、安土桃山時代の天正(てんしょう)・慶長(けいちょう)年間には、大和郡山城主の豊臣秀長が尾張常滑(おわりとこなめ)から陶工を招き、茶陶(ちゃとう)を作らせ、江戸時代中期には、大和郡山城主・柳澤堯山(やなぎさわぎょうざん)が京都より陶工を招き、郡山藩御用窯(ごようがま)として赤膚焼を保護奨励します。これを機に、青木木兎(あおきもくと)、奥田木白(おくだもくはく)といった名工も活躍しました。赤膚焼の伝統的な魅力である素朴な「奈良絵(ならえ)」を大切にする一方で、新しい色彩や形の作品も多く造られています。

大塩 正 | Oshio Tadashi

「鉄分を多く含む赤膚山の土は焼くと赤褐色を帯び、釉薬(ゆうやく)をかけることで温かみのある色合いになります。」と話す大塩正さん。「赤膚焼中興(ちゅうこう)の祖・奥田木白は『諸国焼物模所(しょこくやきものうつしどころ)』の看板を掲げ、多彩な作風を誇りました。この姿勢も赤膚焼の守るべき伝統です。」との言葉通り、工房にはさまざまな表情の器が並んでいました。

※『諸国焼物模所』:日本各地のやきものに学び、それらを模した作品を造る技術を持っているという意の看板。

奈良一刀彫

奈良人形は、平安時代末期から現代まで続く春日若宮おん祭(まつり)で田楽(でんがく)を演じる法師の花笠(はながさ)や島台(しまだい)を飾った彩色の人形に始まると言われています。江戸時代中頃になると、名工・岡野松寿(おかのしょうじゅ)があらわれて名声を高め、幕末から明治初頭にかけて狂言師でもあった森川杜園(もりかわとえん)が活躍し、一刀彫がいっそう注目されるようになりました。大胆で素朴な鑿(のみ)あとと、極彩色の絵付けが特徴です。最小限の鑿しか入れないことで清浄を重んじているという説もあります。能・狂言や舞楽に材をとったものが伝統的に作られてきました。最近は雛人形、干支の置物などが人気を集めています。

荒木 義人 | Araki Yoshindo

「いかにうまく面で構成するかを考え、鑿を当てていきます」と話す荒木さんの躍動感と華やかさのある作品は全国からの注文が絶えません。「小さくても存在感がある一刀彫は今の住宅事情にも合い、干支・雛人形・兜(かぶと)などの『季節もの』は人気があります。作者の個性を大切にしつつ、一刀彫をもっと発信し続けていきたいです。一刀彫こそ木彫りの神髄(しんずい)だと誇りをもっています」と言う言葉からは静かな情熱が感じられました。

未来へのメッセージ

引き継がれてきた奈良の工芸のバトンを、さらに未来へとつなぐ若き精鋭作家にインタビューしました。

前田浩幸

Maeta Hiroyuki

取材時、なら工藝館に前田さんの作品「鵺退治(ぬえたいじ)」が展示されていました。(現在は展示終了しております)顔は猿で手足は虎、尾は蛇という不気味な鵺が、源頼政(みなもとよりまさ)に今にも襲いかかりそうな緊迫感にあふれています。頼政の足元は足袋(たび)のまま、背に矢筒(やづつ)も見えません。作者の前田さんは「平家物語や能にもなっている有名な場面ですが、服装や武器の決まりごとをあえて破って、鵺の神出鬼没(しんしゅつきぼつ)性を表現したいと思いました。中学生ぐらいからものづくりに興味があり、なら工藝館を訪れ一刀彫の道に入って16年。創りたいものは次々と浮かんできます。現在製作中の能人形春日龍神(かすがりゅうじん)では、あえて人形の命である面の一部を髪で隠し、壮厳さを強調してみたいです」と独特な世界観を語る表情は意欲的です。

(写真左上)細かい部分は彫刻刀を使い、仕上げていく

(写真右上)荒彫り。鑿で大まかな形を木から「生み出していく」と前田さんは言う

(写真下)緊張感が伝わってくる前田さんの作品「源頼政鵺退治」

プロフィール

春日有職5代目神箸東林に師事。奈良伝統工芸後継者育成事業第一期生として三年間の研修を修了。第壱回奈良伝統工芸展で作品「黒鬼と白鬼の囲碁対決」が人気投票第一位に輝く。2016年奈良市ふるさと納税返礼品の段雛を制作。

八尾さつき

Yao Satsuki

大学の指導教官時代に研究していた平安時代の硯箱(すずりばこ)を「一度模造してみては」と勧められ、初めて漆を触った時、息苦しくなるほどかぶれてしまったそうです。「その経験がとても新鮮で、本格的に漆芸をやることに決めました。変わった動機かもしれませんね」と八尾さんは笑います。茶器の棗(なつめ)や食籠(じきろう)のほか、帯留め・ネックレス・ピアスなどのアクセサリーを積極的に作る理由を「気に入ったアクセサリーを使っているうちに、どんなプロセスでどんな人がつくったんだろうと興味を持ってもらえるかもしれないとの思いからです」と未来に繋(つな)げるための工夫も語ってくれました。

(写真左上)沈金の手法を使ったアクセサリーはファンも多い

(写真左下)彫刻刀で繊細な模様を彫っていく

(写真右下)八尾さんの作品「沈金盃 しのぶ」

プロフィール

京都造形芸術大学(現京都芸術大学)芸術学部歴史遺産学科で「硯箱」を研究したことをきっかけに漆芸に興味を持ち、石川県立輪島漆技術研修所へ入所。その後、奈良伝統工芸後継者育成事業第4期生として3年間研修を修了。グループ展、個展にて作品を発表している。

STORY 2

なら工藝の都、

1300年の歴史と今

歴史年表と奈良工芸

奈良に関連するできごとを中心にした歴史年表に沿って、奈良の工芸の移り変わりがジャンルごとに一覧できるようにまとめました。

奈良時代

シルクロードから伝わった美の主役

奈良時代・聖武天皇(しょうむてんのう)の時代にはシルクロードを経て、遣唐使や外国からの使節らにより我が国に持ち込まれた文物が当時の美の主役となりました。今もそれを具体的に伝えてくれるのが正倉院宝物の数々です。

木画(もくが)・螺鈿(らでん)・染織(せんしょく)などの名品は、現代の奈良工芸の原点ともなっていきました。また、当時の祈りのかたちを行事として今に伝えるのが、東大寺大仏開眼(だいぶつがいげん)の年に始められ、1270年もの長い間一度も途絶えたことのない東大寺二月堂修二会(しゅにえ)(お水取り)です。

正倉院宝物の鮮やかな色彩やエキゾチックなフォルム、またお水取りで仏様に供えられる椿の造花は、今なお繰り返し用いられている奈良工芸の代表的なモチーフとなっています。

平安時代

奈良は貴族の信仰の地へ

都が奈良から京へ移ると、奈良は南都(なんと)と呼ばれるようになります。政治の中心ではなく、東大寺や興福寺といった大寺院、藤原氏の氏神である春日大社への信仰は衰えず、定期的に天皇や貴族が参拝のために奈良を訪れるようになったのです。

奈良時代にはすでに行われていたとされる社を定期的に新調することを造替(ぞうたい)と呼びます。他の地域の主要な神社では中世に一度断絶してしまうことが多かったのですが、春日大社では現代にいたるまで途絶えることはありませんでした。社殿を作り直す(国宝になってからは補修)だけでなく、さまざまな調度品も新調される造替は、奈良の漆、やきものなど工芸技術の継承にも大きな役割を果たしてきました。

さまざまな工芸品が祭りを彩る「春日若宮おん祭(まつり)」もまた、平安時代の1136年に関白藤原忠通(ふじわらただみち)によって始められて以来、870余年にわたって続けられています。

室町〜江戸時代

奈良の地で、わび茶が誕生

茶の湯は庭、さらに茶室・器などの工芸品、料理・花などをトータルで演出する「総合芸術」と呼ばれます。

現在の茶道のルーツは、室町時代中期の茶人・珠光(じゅこう)が創始した「わび茶」に行きつきます。

奈良出身の珠光は称名寺(しょうみょうじ)で得度(とくど)しました。彼の教えは、奈良きたまちに住み、茶会記「松屋会記(まつやかいき)」で知られる松屋歴代(れきだい)・千利休(せんのりきゅう)・戦国武将の信長らに受け入れられ、発展しながら今に至ります。

奈良はわび茶のふるさとであることから、2014年から奈良市内の社寺などを会場に主な茶道流派が趣向を凝らした茶会を開く、珠光茶会(じゅこうちゃかい)が続けられています。

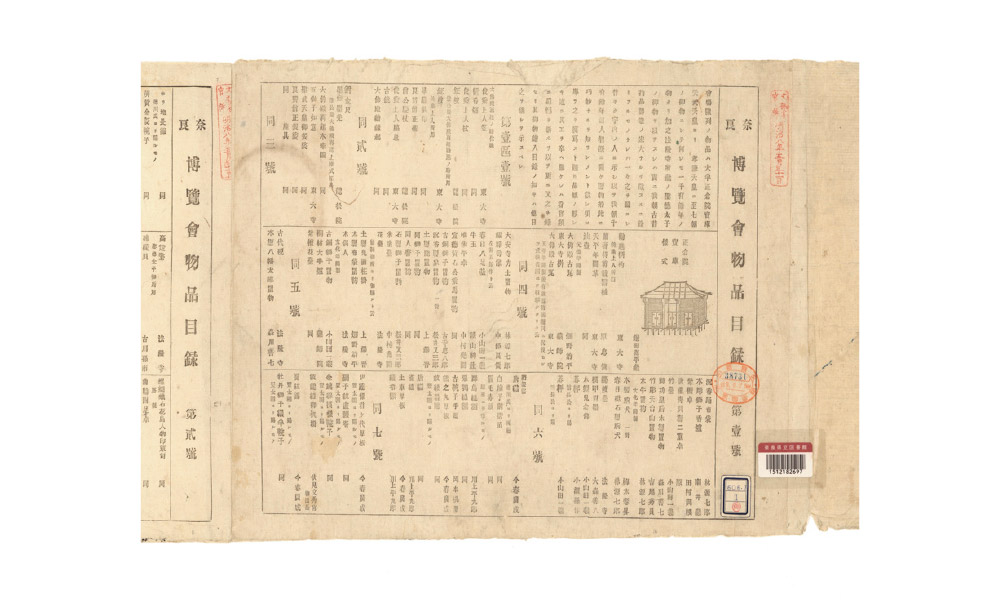

明治時代~今

奈良工藝史の転機となった奈良博覧会

武士の世が終わり、近代の幕が開いた明治時代。政府は、欧米諸国に追いつけ追い越せと殖産興業(ぞうさんこうぎょう)を進めていくようになります。明治初頭、大きな寺院がある奈良では、神仏分離令による「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」の嵐に巻き込まれますが、都が京都へ遷った後は社寺を中心に町が形成され、奈良に根づいた社寺を重んじる土地柄もあり、少しずつ寺院は力を取り戻していきました。そして、社寺とともに在ったといってよい奈良の伝統工芸も嵐を乗り越え、注目を浴びることになります。それが、明治8年から明治23年までの間に15回開催された奈良博覧会という殖産興業をねらった大イベントでした。国の主導で開催されたこの博覧会のメイン会場は東大寺大仏殿の回廊でした。正倉院御物や各寺院のお宝が披露されただけでなく、当時の森川杜園(もりかわとえん)(一刀彫)、吉田包春(よしだほうしゅん)(漆芸)などの名工の手がけた工芸がスポットを浴び、今に至る奈良工芸の道をさらに拓く転機となったのです。